「誹り」(そしり)の要点

-

意味:「人のことを悪く言う」「不平を言うこと」

-

由来:「『誹る』という動詞の連用形」

-

例文:「彼は一度物事が思い通りに行かなくなると、すぐに人のことを誹り出してしまう。」

-

類語:「悪口」「非難」

-

対義語:「賞賛」「賛美」

-

英語:「abuse」「criticize」

誹りとは

誹りとは(画像:Unsplash)

「誹り」という言葉を正しく読めますか。この言葉自体を日常的に使うことは少ないかも知れませんが、実は身の回りでも「誹り」に当たる行動をとっている人は意外といます。 この記事では、「誹り」という言葉の意味も紹介します。まずはこの見出しの中で正しい読み方と類語について説明していきます。

誹りの読み方は「そしり」

「誹り」は「そしり」と読みます。日常的に使う言葉ではありませんが、「そしり」「そしる」という言葉は聞いたことがある方も多いと思います。また「そしり」という読み方は「誹り」という漢字の訓読みです。 「誹」という漢字は音読みでは「ヒ」「ハイ」と読み、「誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)」「誹議(ひぎ)」「誹毀(ひき)」など、ネガティブな意味を持つ言葉で多く使われる読み方です。

誹りは「誹る」の連用形

「誹り」は「誹る」という動詞の連用形の形です。連用形とは後ろに動詞・形容詞・形容動詞・助詞などの品詞が続いたり、「読点(、)」が来る時に使われる動詞の形です。 実際に「誹り」という形で使う時は、「誹りながら(後ろに助詞)」「誹り出した(後ろに動詞)」「彼のことを誹り、」などの形で使われています。日常会話でここまで意識する必要はありませんが、正しい使い方として理解しておきましょう。

誹りと「謗り・譏り」は同じ意味

「誹り」には「謗り」「譏り」などの類語がありますが、この3つの言葉は全て読み方も意味も全く同じ言葉です。ニュアンスの違いもないのでどれを使っても問題ありません。 「謗り」については、読み方について説明した時に紹介した「誹謗中傷」という言葉で使われています。そして、「譏」という字は日常生活で使われることはほぼ無く、「譏嫌(きげん:人のことをそしり、嫌うこと)」という仏教用語で使われます。

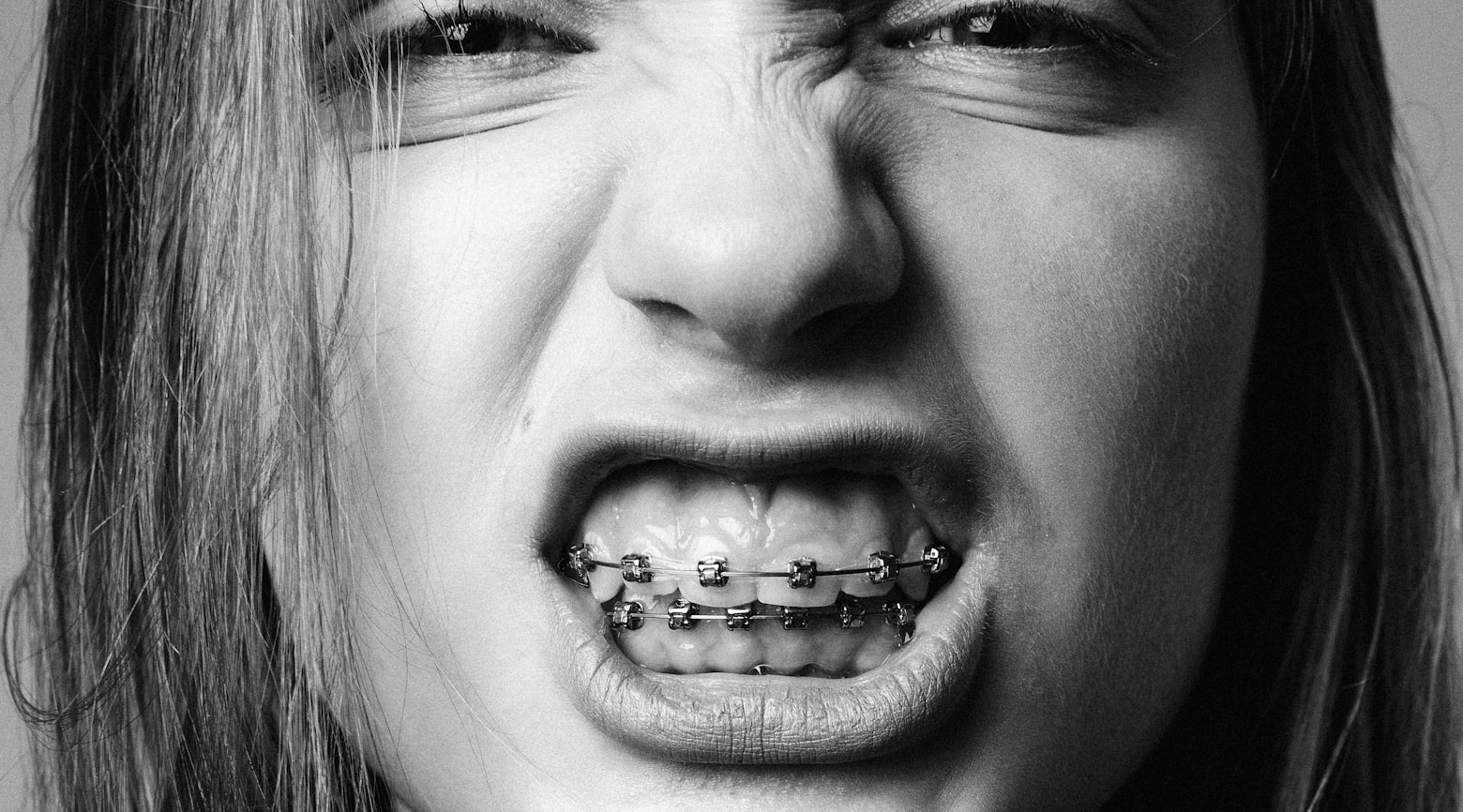

「誹り」意味①人を悪く言うこと

人を悪くいうこと(画像:Unsplash)

ここまでは、「誹り」の読み方・使い方と、2つの類語を紹介してきました。次は「誹り」の2つの意味を紹介していきますが、まずは「人のことを悪く言う」という意味です。 例文を使って類義語・対義語・英語表現も紹介していくので、ここで1つ目の意味をしっかりと理解しておきましょう。

「人を悪く言うこと」の意味の誹りの例文

「誹り」の1つ目の意味は「人を悪くいうこと」です。

例文

-

彼は一度物事が思い通りに行かなくなると、すぐに人のことを誹り出してしまう。

例文では、「思い通りにいかない時に、人のことを悪く言い始める」という意味です。「誹る」という言葉の最も基本的な意味です。また、例文中では後ろに「〜し出す」という動詞(用言)が来ているので、連用形になっています。

「人を悪く言うこと」の意味の誹りの類義語は「悪口」

「誹り」が「人を悪く言うこと」という意味で使われる時の類義語は「悪口」です。

例文

-

彼は気に入らない人がいると、取引先であっても見境なく悪口を言う。

「悪口」とは「他人のことを悪く言うこと」という意味なので、「誹り」の「人を悪くいうこと」と全く同じ意味になります。例文の「悪口」を「誹る」に変えても問題ありません。

「人を悪く言うこと」の意味の誹りの対義語は「賛美」

「誹り」を「人を悪く言うこと」という意味で使う場合の対義語は「賛美」です。

例文

-

彼女は、部下が想像以上に高いパフォーマンスを発揮したことを賛美した。

「賛美」とは、「人や物事に感心して褒め称えること」という意味です。「人を悪く言う」と真逆の意味であることが分かります。例文は「高い成果を出した部下の仕事ぶりに感心して、褒め称えた」という意味です。

「人を悪くいうこと」の意味の誹りの英語は「abuse」

「人を悪くいうこと」という意味で使う場合の英語表現は「abuse」です。

「abuse」は「〜を口悪くののしる」「〜を虐待する」「〜を乱用する」という意味の動詞です。例文は「was abusing」で過去進行形になっています。

「誹り」意味②不平を言うこと

不平を言うこと(画像:Unsplash)

「誹り」には「人を悪く言うこと」の他に、「不平を言うこと」というもう一つの意味があります。 意味が変われば使い方や類義語・対義語・英語表現も変わるので、それぞれについて紹介していきます。また「不平を言うこと」という意味で使う場合の慣用表現もあるので、合わせて覚えておきましょう。

「不平を言うこと」の意味の誹りの例文

「誹り」の2つ目の意味は「不平を言うこと」です。

例文

-

彼は会社の旧態依然とした管理体制を、3年間誹り続けている。

例文は、「古臭い会社の管理体制に対して不平不満を言い続けている」という意味です。「誹る」という言葉を「不平を言うこと」という意味で使うシーンはあまり馴染みがないと思いますが、例文のような形で使うこともできるので、ボキャブラリーを増やす意味でも覚えておきましょう。

「不平を言うこと」の意味の誹りの類義語は「非難」

「誹り」を「不平を言うこと」の意味で使う場合の類義語は「非難」です。

例文

-

取引先への失態について、打ち合わせで1時間も誹られていた。

「非難」とは「人の欠点や過ちを取り上げて責め立てること」という意味です。例文は、「ミスをした相手(取引先)から、打ち合わせの時間中ずっと過ちを責められ続けた」という意味になっています。

「不平を言うこと」の意味の誹りの対義語は「賞賛」

「誹り」を「不平を言うこと」という意味で使う場合の対義語は「賞賛」です。

例文

-

大きな広告効果が出たことで、取引先は弊社の仕事ぶりを賞賛してくれた。

「賞賛」の意味は「ほめたたえること」なので、「不平を言うこと」とは真逆の様子を指します。例文では、取引先が満足の行く広告の反響があったことで、代理店が褒め称えられている状況を説明した文になっています。

「不平を言うこと」の意味の誹りの英語は「criticize」

「不平を言うこと」の意味の場合の「誹り」は、英語で表現すると「criticize」となります。

「criticize A for B」で「AをBについて非難する」という意味です。例文ではこれが受動態になって、「〜ということで非難される」という意味になっています。

「不平を言うこと」の意味の誹りの慣用句は「誹りを免れない」

「不平を言うこと」という意味の「誹り」には、「誹りを免れない(誹りは免れない)」という慣用表現があります。

例文

-

あのようなリーダーシップでは、部長への誹りは免れない。

「誹りを免れない」とは、「不平を言われることは逃れられない」という意味です。例文も、お粗末なチームの業務管理をしている部長を見て、「部下から不平を言われても仕方がない」ということを言っています。

まとめ

まとめ(画像:Unsplash)

「誹り」は日常生活で頻繁に使う言葉ではありませんが、正しく意味を理解しておくことで人からこの言葉を使われた時も、意味がわからなくなることは少なくなります。 「誹り」には「不平を言うこと」という意味もありましたが、「人を悪く言う」と全く意味が異なるので、使い分けができるようにしておきましょう。